「小満(しょうまん)」とは、俳句などで季語として使われる5月の言葉。

小満という言葉はあまり聞くことがないですが、それゆえ意味もあまりわからないという人も多いでしょう。

そこでこの記事では、「小満」の意味とは何なのかをわかりやすくまとめました。

同時に、「小満」の旬の食べ物や食材、由来や俳句の季語としての使用例などもたくさんまとめましたので、ぜひご覧ください!

・小満とは?

・小満の意味や由来など

・小満の食べ物や旬の食材

・小満を季語に使った俳句の例

小満とはなに?意味や由来などをわかりやすく解説!

小満とは?小満の意味や由来

「小満」とは、二十四節気の第8番目に当たる季節を表す言い方のことです。

難しくてなんだかよくわからないかと思いますが、順番に説明していきますね(*´∨`* )ノ

小満とは

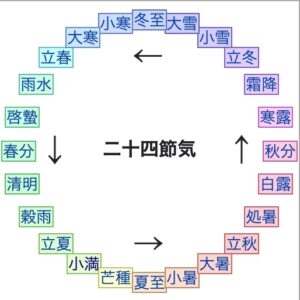

まず上述の「二十四節気」とは、簡単にいうと1年を24等分して、その分割点ごとに季節を表す言葉を当てたものです。

つまり、以下の図のような感じ。

出典:wikipedia

二十四節気は、

といった順番に、移り変わってゆきます。

要するに、小満はみなさんがよく知っている「夏至」とか「春分」とかと同じような言葉です。そう考えると意味がよくわかるのではないでしょうか。

この24分割したうちの、立春から数えて8つめが「小満」です。

今の暦ではちょうど5月に当たります。

七十二候もある

ちなみに、二十四節気をさらに3つに分けた七十二侯(しちじゅうにこう)というのもあります。

二十四節気をさらに3つの候にわけ、それぞれに名前がついています。

例えば、小満と芒種は以下のように3つの候に分かれています。

| 二十四節気 | 候 | 名称 | 意味 |

|---|---|---|---|

| 小満 | 初候 | 蚕起食桑(かいこおきてくわをはむ) | 蚕が桑を盛んに食べ始める |

| 次候 | 紅花栄(べにばなさかう) | 紅花が盛んに咲く | |

| 末候 | 麦秋至(むぎのときいたる) | 麦が熟し、麦秋となる | |

| 芒種 | 初候 | 螳螂生(かまきりしょうず) | カマキリが生まれる |

| 次候 | 腐草為蛍(くされたるくさほたるとなる) | 腐った草が蒸れて蛍になる | |

| 末候 | 梅子黄(うめのみきばむ) | 梅のみが黄ばんで熟する |

小満の末候が「麦秋至」となっていることから、麦と小満の関係の深さが伺えます。

小満の意味は?

小満の意味するところは、国立国会図書館にある「暦便覧」によると

※盈満・・・物事が満ちあふれること。また、そのさま。(goo辞書参考)

※暦便覧・・・暦便覧

とされています。要約すると、全てのものが満ち溢れると、草木に枝葉が繁るということです。

まあ簡単にいうと、草花や周りの生き物たちなど万物が春の息吹で活気づき、元気になってくる頃の様子を表しているのです。

小満の由来は?

小満という漢字になった由来ですが、小満の頃というのは、今も昔も変わらずちょうど麦畑が緑色に活気付いてくる頃です。

育ってきた麦

小満という漢字になった由来には、この麦が関係しています。

そもそも麦が日本に伝わったのは弥生時代で、『万葉集』や『古事記』といった有名な古文書の中にも「麦」という言葉が出てきます。

また、奈良時代には元正天皇が「飢餓に備えて大小麦を植えよ」という詔を出していて、当時から小麦は重要な食料でした。

江戸時代には史上最悪の飢饉が訪れますが、その時は米より収穫が早く、冷害にも強い「麦」によって多くの人々が救われたと言います。

このように、麦は昔の人々からすれば、命のつなぎ目だったわけです。

そこで、昨秋植えた麦が黄緑色に元気に育ってきた5月のころ「よかった、今年も麦が育ってくれた」と、ほっと小さな満足をしたことから「小満」という名前がついたとのことです。

※諸説あります

ちなみに、小満の頃は麦を収穫する季節でもあるため、米を収穫する「秋」になぞらえてこの時期を「麦秋(ばくしゅう)」といったりもします。

小満の次の二十四節気が「芒種」であるのもまた興味深いですね。

※芒(のぎ)・・・イネ科の多年草

※芒種・・・イネを植える

小満の行事や食べ物、旬など

小満とはなんなのかということや由来についてはわかりました。

では例えば、立春には桜餅やうぐいす餅を食べたり、冬至には冬の七草である銀杏や蓮根などを食べますが、小満はどんな食べものや年中行事、旬の食材があるのでしょうか?

2021年の小満はいつ?

二十四節気では、日付は決まっているものではなく年によって変わります。また、小満は1日だけを指す場合もありますが、次の芒種までの期間をさす場合もあります。

小満が5月21日、芒種が6月5日となりますので、

2021年の小満は5月21日の金曜日(〜6月5日)です。

小満には何があるのか

小満には何があるのか、まずは前述の七十二候から見ていきましょう。

| 二十四節気 | 候 | 名称 | 意味 |

|---|---|---|---|

| 小満 | 初候 | 蚕起食桑(かいこおきてくわをはむ) | 蚕が桑を盛んに食べ始める |

| 次候 | 紅花栄(べにばなさかう) | 紅花が盛んに咲く | |

| 末候 | 麦秋至(むぎのときいたる) | 麦が熟し、麦秋となる |

まず、小満の初めは「蚕起食桑」です。

蚕は眉を作り、それが絹の材料になることはみなさんも知っているかと思います。

絹

蚕の養蚕業は麦のように昔から人々の暮らしを支えた重要なものでした。

この小満の時期には、麦とともに蚕を育てる大切な時期だったのです。この小満の時期には、蚕の餌である桑が育ち始め、蚕がそれを食べる時期なのです。

そして次は、「紅花栄」です。

小満の意味は「万物盈満(えいまん)すれば草木枝葉繁る」だと上に書きましたが、この活気づく植物の代表例が「紅花」です。

紅花

最後は、麦です。

麦が実って、小満から芒種に移り行くのです。

小満の行事

小満の頃に行う行事としては、以下のようなものがあります。

・衣替え

・潮干狩り

など

衣替えは、世間一般的には6月1日に行うものとされています。

GWくらいからはもう冬物は仕舞い込んでしまって、夏物を出しておくと良いでしょう。

衣替えは晴れた日にするのがおすすめ。湿気のある日にすると、湿気も一緒に仕舞い込んでしまい、カビなどの原因になることも。

また、潮干狩りをこの小満の時期にするのは、潮の満ち引きが関係しています。

お彼岸過ぎからこの5月までが一年の中で最も潮の干満差が激しく、干潮時に干潟が現れるため、マテ貝などを取ります。

小満の旬の食べ物は?

小満の頃の旬の食材といえば、以下のようなものがあります。

・どじょう

どじょう鍋は今の時代ではあまり食べたことがない方も多いかと思います。

初夏から夏にかけてのどじょうは脂が乗っていて美味しいとよく言われています。

・そらまめ

そら豆もあまり食べたことがない方が多いでしょうか。

そら豆は鹿児島県が生産の多くを占めています。

ビタミンBや亜鉛、食物繊維などがたくさん含まれていて、6大食用豆とも言われているので、ぜひ旬の食べ物を味わってみてはいかがでしょうか。

・玉ねぎ

玉ねぎは淡路島で有名ですね。

旬の新玉ねぎは甘くてとっても美味しいです。

電子レンジでチンしてチーズをかけて食べるだけでも美味しいので、ぜひ食べてみましょう!

小満の季語や使い方

小満の頃には、小満特有の美しい季語や言葉があります。

「小満」という言葉自体は夏の季語となっています。

また、小満に関係する「麦刈り」「麦扱」なども全て初夏の季語。

また、小満の頃の草木に活気がついてきた頃の様子を使って、手紙ではこのような言葉も使われます。

・拝啓 小満の候、皆様におかれましては、ますますご健勝の事とお慶び申し上げます。

・拝啓 小満の折、〜様にはますますご活躍の事と存じます。

・麦嵐の候、〜

・緑生い茂る季節になりましたが、〜

などなど

さまざまな季節に関わる時候の挨拶があります。